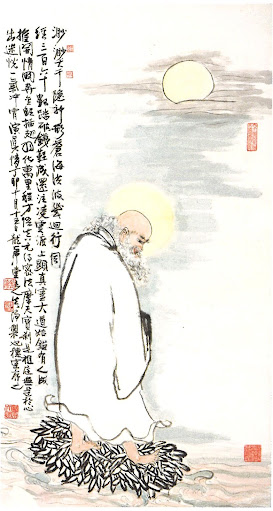

(四十一)苦海无涯浪滔深 红尘之中少知音 【原文】 苦海无涯浪滔深 红尘之中少知音 回头是岸挽狂波 筏谕只渡念佛人 师言回头是岸偈 李兆生 【注】:道化贤良释化愚,修真丹事历尽千古缕迹不绝也。 原诗文摘自《李兆生禅诗百卷翰墨真迹》 【笔记】 “苦海无涯浪滔深”。离苦得乐,简单说是为了满足种种感觉器官的欲望,而他的根基还是源于动物性的生存需求。如果看不清这一点,就会被欲望带着走,奔波一生也没有终结。这个和有钱没钱没有关系。张朝阳坦述了他的钱多的几辈子也花不完,但是他那时候并不幸福,反而很痛苦。 怎么才能离苦,需要学习一些传统佛教中灭苦的内容,比如通过内观苦的生灭而了知无常印证涅槃。如果不能摆脱欲望的牢笼,就无法离苦。所以诗文中才有“浪滔深”的描写。 最简单层面的离苦可以说“追求快乐”就行,比如说有钱就好了,有快乐就不苦了。 其实不然。这就涉及到什么是自由的问题。被痛苦驱赶着和被快乐驱赶着都不是自由,都是随波逐流不能自己。 哲学家康德曾说:假如我们像动物一样,听从欲望,逃避痛苦,我们并不是真的自由,因为我们成了欲望和冲动的奴隶。我们不是在选择,而是在服从。 禅诗百首第三十一:“还原太虚本无形,无形无象见真哉”。 《庄子·大宗师》:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。” 聪明人活到一定年龄,都追求身体健康平平静静的生活。想透这件事很容易,只需要在医院的病床上躺一会,就什么都明白了。 只有有智慧的人才能够未雨绸缪,更早的开始思考欲望之外、健康之上的追求。 更有一些明心之人会将精力放在助人渡人上,放在如何帮助更多人离苦得乐上边。 在生死面前,世俗间什么欲望都不重要了。 人生有两种力量:顺则凡,逆则圣。也就是修真的良知和人生的惰性。 能够“回头”,逆向追求的人太少太少了。所以说“红尘之中少知音”。 “回头是岸挽狂波”,是比喻走上修真之路,而不再随波逐流,飘荡红尘,纵容自己的欲望。 “筏谕只渡念佛人”,“筏谕”比喻修行的道法,“念佛”并不单指净土宗的念佛,而是泛指修真。 “只渡”,表示条件。修行,这种无聊孤独的事情,谁逼都没戏,就得是心中那把火点燃了,自己心甘情愿了,才有机会接受到正宗的“筏谕”,才能看到自己的不足,才会坚持下去,才有希望。 回头是岸,放下骄傲。真要等到无常来临,才会跪到佛前么。 曾经一位亲友在时日...